- TOP

- 健康寿命をのばそう!アワード

- 飛騨市役所 受賞取組事例 インタビュー

第13回アワード

生活習慣病予防分野 厚生労働大臣 最優秀賞 受賞今日も「まめなかな!」

減塩食品・料理の普及活動による食環境整備2019-2024

~地元企業での減塩中華そば開発と導入に至るまで~

飛騨市役所(岐阜県)

地域の食文化を活かした減塩プロジェクト「今日も『まめなかな!』減塩食品・料理の普及活動による食環境整備」を独自に提唱し、「第13回健康寿命をのばそう!アワード」で厚生労働大臣最優秀賞を受賞した飛騨市役所。

プロフェクト立ち上げのきっかけや事業推進の経緯について、飛騨市役所の小洞尚子氏(市民福祉部 市民保健課 保健センター長)と谷真沙子氏(市民福祉部 市民保健課 管理栄養士)のお二人に話を伺いました。

――飛騨市の「今日も『まめなかな!』減塩食品・料理の普及動よる食環境整備2019-2024~地元企業での減塩中華そば開発と導入に至るまで~」の、プロジェクト立ち上げのきっかけについて教えてください。

小洞尚子氏(以下、小洞氏):岐阜県最北端に位置する飛騨市は、約20年前に小さな町や村が合併してできた市になります。人口約22,000人のうち高齢者が約4割を占めるのに対し、医療機関も数が少ない地域ですが、特定健診受診率は65%以上と県内トップクラスを誇ります。

プロジェクト導入前の飛騨市の健康状態は、脳血管疾患や心疾患が死亡や介護の原因疾患として上位を占めており、特定健診の結果では、2018年に「Ⅱ度以上高血圧者」の割合が県内42市町村の中でワースト1位になってしまいました。翌2019年からは尿中塩分測定を検査項目に加えましたところ、尿中塩分測定で10gを超える人の割合が38%と塩分過剰摂取の実態が明確になったことから、飛騨市にとって健康寿命を延ばすための最重点課題は減塩であると方針を決め、プロジェクトを立ち上げました。

谷真沙子氏(以下、谷氏):60歳以下の方が介護保険に入るケースが増えてきていることにも危機感を覚えました。もちろんそれまでにも「塩分を控えましょう」と指導は行ってきていましたが、地域の食文化と密接につながった塩分摂取習慣を変えるのは容易なことではなく、目に見える成果は出ていなかったこともプロジェクト化の必要性につながりました。

――飛騨市が抱える健康問題は、地理や食文化が関係しているのでしょうか?

小洞氏:はい。塩分の多い食事が地域文化として根付いていることが、飛騨市が抱える健康問題と大きく関係しています。

飛騨市は海から遠い内陸で、積雪量も多い寒冷地のため、古くから保存食として塩漬け食品が発達してきました。流通や冷凍技術も発達した現代においても塩蔵文化は深く根付いており、飛騨牛や中華そばと並び、漬物ステーキなども食べられています。

地域の特徴として大規模な農家は少ないのですが、皆が少しずつ農地を持っていて自分たちが消費する分の野菜を育てており、長期保存できるように塩蔵文化が根付いているんです。漬物を仕込む家庭もいまだ多く、各家庭の味付けやレシピがあって、世代を超えた一つのコミュニケーションツールになっています。

谷氏:自分では漬物を仕込まない若い世代でも、スーパーなどで漬物の購入率は高く、全国的にみても一人当たりの漬物購買額は他府県と比べ高くなっています。受け継いでいきたい大切な食文化ではあるのですが、健康問題に取り組むためには見直しが不可欠になりました。

小洞氏:同じ山間地域で、似た食文化を持つ近隣の下呂市が先んじて減塩の取り組みを本格化させ、実際に高血圧の人の割合が減少していることも後押しになりました。特定健診に尿中塩分検査を追加したのも、下呂市にアドバイスをもらったアイデアになります。やはり自分の体の中を知るっていうことが大事で、危機感を持つためにも、自分がどれだけ塩を摂っているのかということをより理解する必要があったんです。

――プロジェクト名に冠した「まめなかな」にはどのような想いが込められているのでしょうか?

小洞氏:飛騨市の方言で「まめなかな?」「まめけな?」などと言うのですが、「お元気ですか?」という意味になります。寒冷な厳しい地域で、社会資源も少ない、皆で肩を寄せ合って生活をしているような地域なので、会うたびに安否確認するような気持ちで「まめなかな?」と声を掛け合うんですよね。市民が日常的に互いの健康に気遣い合う気持ちを、そのままプロジェクトにしていきたいと思ったことから名前に付けました。

――具体的にはどのような施策を行ったのでしょうか?

小洞氏:減塩のための環境整備は、小売業、飲食業、製造業と連携して進めました。小売業者には、そもそも減塩商品を売っているところが少なかったことから、減塩商品の販売を依頼しました。地元のスーパーや酒店、調剤薬局など、高齢者が車を使わずに行くことができるような、市民の生活に身近な場所で減塩醤油などを販売してもらいました。徐々に取扱店は増えてきており、現在はお惣菜屋さんや、温泉施設などにも置いていただいています。

2つ目の業は、スマートミールなど減塩メニューの開発や提供に取り組んでいただいた飲食業になります。市内の飲食店の協力を得て、従来の味を損なわない減塩レシピを開発し、提供するとともに、栄養バランスのとれた食事を提供する店舗として「スマートミール」認証を受けてもらいました。今後ずっと継続して関わっていくべき飲食店の方々と接点が持てたことも大きなメリットだと思います。

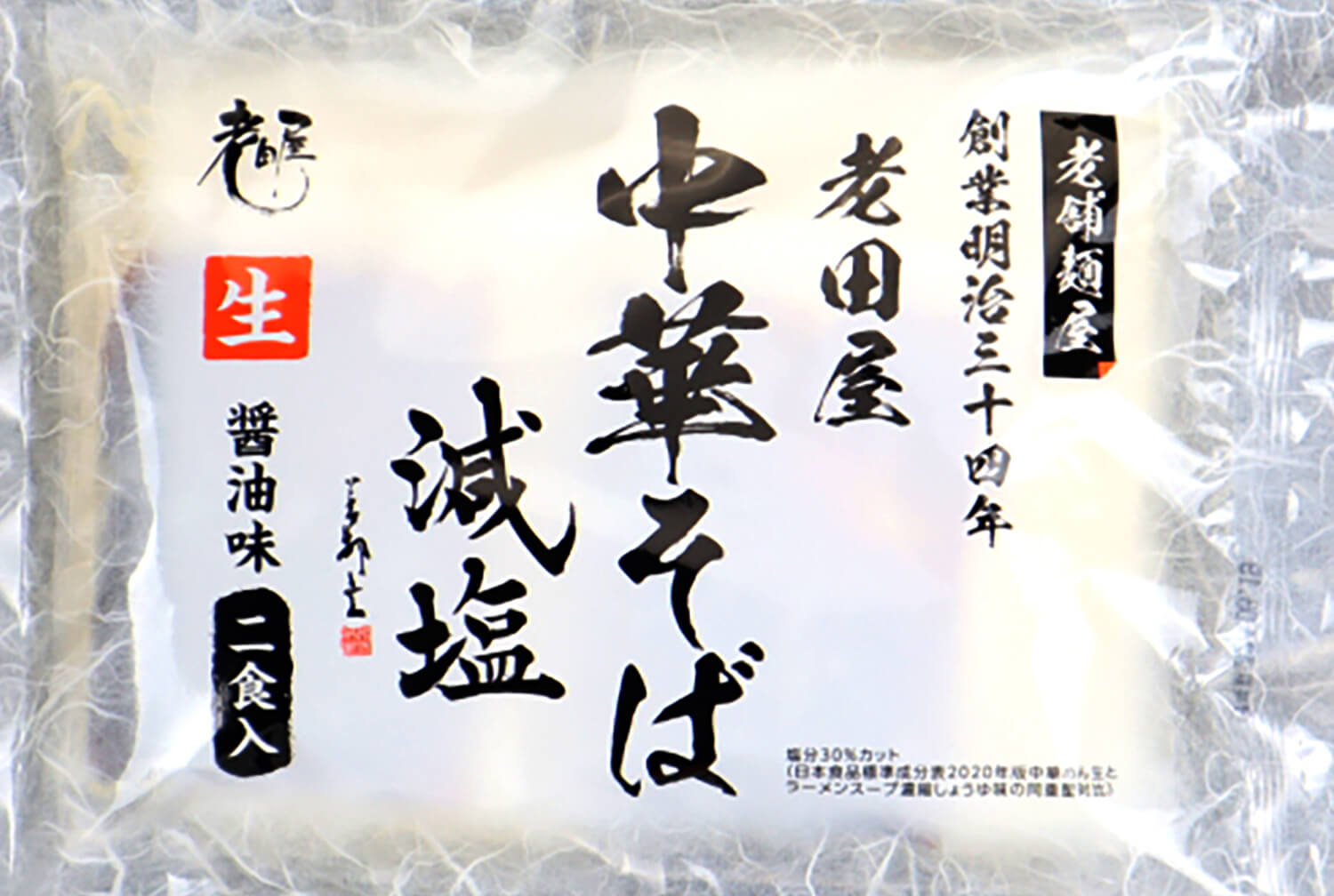

そして3つ目の業である製造業では、日本高血圧学会減塩委員会のアドバイザーだった野村善博氏に相談し、減塩商品開発を企画しました。嬉しいことに地元製麺業社の「老田屋」が協力に手をあげてくださり、減塩中華そばを開発しました。老田様も「健康を害することなく、高齢者になっても食べてもらいたい」という想いを以前から持っていたそうです。

結果的に市民にとってソウルフードとも言える中華そばの減塩開発はフラッグシップとしての意味を持ち、メディアでも取り上げられ、市民の関心拡大に繋がったと実感しています。

――実際に試食されたとお味はいかがでしたか?

小洞氏:減塩とはいえ、味が薄いとかではなく、従来品のように塩味がありますし、普通に美味しかったです。40秒ほど茹でるだけという手軽さも魅力です。オンラインでも販売していますので飛騨市の新しい名産品としてアピールしていきたいですね。ふるさと納税の返礼品にしたらいいのではないか?などといったアドバイスもいただいています。

――そのほか、市民に対しては、どのような手段で伝えたのでしょうか?

小洞氏:「令和の書」で知られる、飛騨市出身の茂住菁邨氏に「減塩」の書をお願いし、シンボルマークとして、さまざまな販促物や告知チラシに掲出するなど広報や市民への周知に活用しました。シンボルマークといってもロゴではなく言葉なので、年配の方にも伝わりやすく、日常生活の中でさりげなく目に触れ、意識できる機会が増えたのはよかったと思います。

高齢者が多い地域なので、SNSの活用よりも、目に触れるリアルな場を作ることが効果的なんです。

――減塩活動を推進する上では、どのような障害がありましたか?

小洞氏:やはり「食べてはダメ」という否定的なアプローチは、長年の食文化を否定することになり、市民の抵抗感が強かったように思います。そのため、減塩商品を使用した新しいアプローチに転換したという背景があります。

谷氏: 協力飲食店が期間限定の減塩メニューを提供する「飛騨市健康まるごと食堂」を1カ月間に渡り開催したのですが、正直、企画段階では積極的なお店は少なかったんです。減塩を謳うと今までのお客さんが離れてしまうのではないか?という懸念を抱いているようでした。

その時に感じたのは、飲食店と市民の両方に受け入れられるために大切なのは、従来と味が変わらないことなんです。減塩メニューに新しい美味しさを期待しているのではなく、慣れ親しんだ味と変わらないことを体感してもらえば、受け入れられるのだと実感しました。

――減塩プロジェクトの具体的な成果はどのようなものでしたか?

小洞氏:取り組みの結果、特定健診の「Ⅱ度以上」の高血圧者の割合は、2022年には県内42市町村中35位まで改善しました。また特定健診受診者の高血圧の有病者率は、2018年の32.5%から2022年には20.4%まで減少し、尿中塩分10gを超える構成比はピーク時の2021年38.6%から2023年33.3%まで減少しました。プロジェクト実施以前の2018年と2023年を比較すると、健康寿命も男女共に延伸しています。

谷氏:尿中塩分測定の結果として、塩分2gの減少が血圧13mmHgの低下に繋がるというデータも得ることができました。減塩すれば血圧が下がるということを具体的な数字で可視化できたことは、今後減塩活動を続ける上でのモチベーションにも繋がっていくと思います。

――今後さらに進めたい減塩活動や、現時点における新しいチャレンジは何かありますか?

小洞氏:高齢者だけでなく、予備軍である若い世代への尿中塩分検査の機会を提供していきたいです。自分がどれだけ塩分を摂っているかを具体的に知ることが、重要な第一歩ですし、若いうちから減塩の意識を持てるようにしていきたいです。飛騨市に住むだけで減塩が叶うような環境が作れるのが理想ですね。

谷氏:高齢化が進んでいますので、ご協力いただいている小売業や飲食業の方が80歳以上の高齢者ということも多々あり、店舗を閉じられるケースも増えています。減塩活動の協力社、協力店の数を減らさないためにも、今後はよりいろいろな業種の方を巻き込んで、市民の方に届けていきたいと考えています。減塩協力店舗の維持・拡大、惣菜店での減塩メニューの開発など、やりたいことはたくさんありますが、市民が自然と減塩できる環境づくりを目指したいですね。

――最後に、全国の健康事業に取り組んでいらっしゃる担当者の方に向けてメッセージをお願いしたいです。

小洞氏:飛騨市は減塩っていう課題だったんですけれど、課題を見つけて取り組んでいこうと思ったときに、やはり市役所だけでできることには限界がありますよね。地域の方と課題を共有していくことが大事だと思います。

なかなか全員の賛同を得ることは難しいものですが、最初は一店舗でも、または一人でも賛同してくださる方を見つけることができれば、そこから広がっていくことがあることを今回実感しましたので、くじけることなく課題共有に注力していただきたいですね。

谷氏:その地域の食生活であったり、健康課題を丁寧に見ていくことがまず大事かなと思います。飛騨市であったら、塩分の摂り過ぎは何から来ているのかを理解するために、栄養調査や購買情報のデータから原因を探っていきました。

また、一気に広げようとするのではなく、協力してくれる方を見つけられたら密な関係性を築いて、小さく横に手をつないでいくことで輪を広げていけたらいいのではないかと思います。