- TOP

- 健康イベント&コンテンツ

- 世界禁煙デー 世界のみんなと一緒に禁煙を始めよう。

- 禁煙して心身の健康を取り戻そう

多くの命と健康を奪い続ける、たばこの怖さ

「たばこは健康によくない」といわれますが、どうしてでしょうか。

実は、たばこには5,300種類以上の化学物質と70種類以上の発がん物質が含まれています。

脳卒中や心臓病、慢性的な肺疾患、糖尿病、慢性腎臓病など、さまざまな生活習慣病を引き起こすほか、肺がんに限らず多くのがんの原因になります。

これらの病気のリスクは喫煙を開始する年齢が早いほど増加します。さらに喫煙開始が早いほど、ニコチン依存症の程度が強くなり、喫煙本数が増え、禁煙しにくくなるだけでなく、アルコールをはじめ、違法な薬物乱用に進展しやすくなることが分かっています。

近年、たばこの健康影響が広く知られるようになり、わが国の喫煙率は低下しています。

しかし、喫煙の健康影響は喫煙の流行から20-30年遅れて顕在化するため、今なお大きな健康被害が続いています。

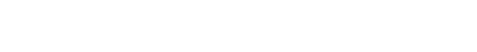

2019年時点で喫煙が原因で死亡したと推定された人数は年間約19万人にものぼっています。

高血圧と並んで、日本人が命を落とす2大リスク要因の1つが喫煙なのです。

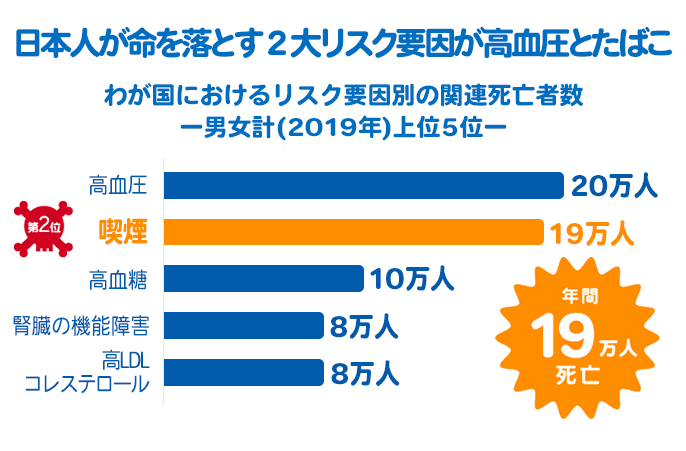

喫煙は、認知症のリスクを2~3倍も高め、日本人に多いアルツハイマー病、

血管性認知症のいずれとも関係があります。また、喫煙は脳卒中や骨折などのリスクが高く、

これらにより要介護の状態になりやすいことも分かっています。

禁煙は、認知症や寝たきりを予防する観点からも有効なのです。

さらに、禁煙は、感染症対策の面でも効果的です。肺炎球菌、インフルエンザ、結核のほか、

胃潰瘍や胃がんの原因となるピロリ菌、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)など、

さまざまな感染症が喫煙と深い関係があります。

喫煙は、リンパ球による細胞性免疫、免疫グロブリンによる液性免疫の両方を低下させるだけでなく、呼吸器系の炎症や損傷を引き起こすため、

細菌性ならびにウイルス性感染症の発症・重症化のリスクを高めるのです。

喫煙は健康面だけでなく、たばこ代や喫煙関連疾患などによる医療費がかかるといった経済面や、

皮膚のくすみやしわが目立つなどの美容面まで、いろいろな損失を伴います。

望まない受動喫煙を「ゼロ」に!

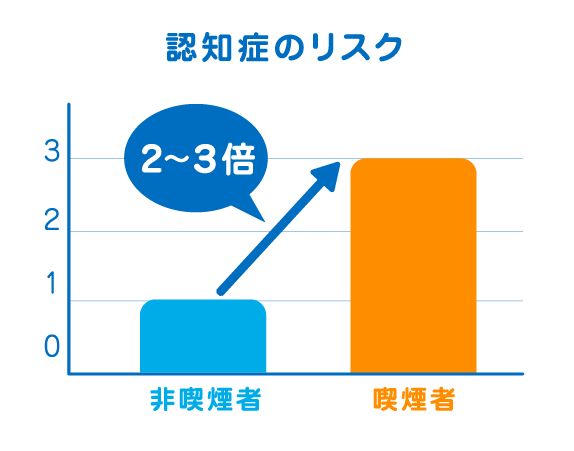

たばこを吸っていないのに、たばこの煙を吸わされてしまうのが受動喫煙です。

受動喫煙で吸わされるたばこの有害物質は、たばこを吸う人に比べれば少量ですが、

健康に大きな影響を与えることが明らかになっています。受動喫煙によってリスクが高まる病気としては、

肺がん、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、脳卒中、乳幼児突然死症候群が挙げられます。

この4疾患について、受動喫煙が原因で死亡した人数は年間約1万5,000人と推計されています。

また、乳がん、慢性閉そく性肺疾患、子どもの喘息の発症と重症化、う歯(虫歯)、低出生体重、

胎児発育遅延、中耳炎といった病気も、受動喫煙と関係があると考えられています。

このような望まない受動喫煙による健康影響をより一層なくすために、健康増進法が改正され2020年4月から全面施行されました。

家庭や屋外の喫煙に対して罰則規定はありませんが、受動喫煙を防ぐことが国民の配慮義務とされています。受動喫煙を減らすための根本的な対策は

たばこを吸っている人が禁煙することですが、すべての人が受動喫煙を被らないために、

法律で定められた公共的な施設はもちろん、家の中や自動車内でも望まない受動喫煙が起こらないように配慮が必要です。

特に、子どもや患者等が集まる場所や近くにいる場所では、喫煙を控えましょう。

なくそう! 望まない受動喫煙(厚生労働省)

禁煙外来を活用して上手に禁煙!

たばこは手軽なストレス解消法のように思えるかもしれません。

しかし、喫煙しない時間が続くとイライラするのも、喫煙して落ち着いた感覚になるのも、

ニコチン依存症の症状です。加熱式たばこにも紙巻きたばこと同程度のニコチンが含まれています。

ニコチンに依存した生活から逃れるのは簡単なことではありません。

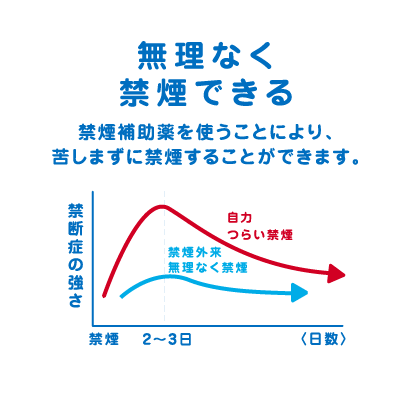

そこで上手に活用していただきたいのが禁煙外来です。禁煙外来では、

禁断症状を和らげる禁煙補助薬(飲み薬のバレニクリン、貼り薬のニコチンパッチ)を処方してもらえるほか、

医療スタッフが禁煙成功に向けて励ましてくれたり、無理なく禁煙する方法をアドバイスしてくれたりします。

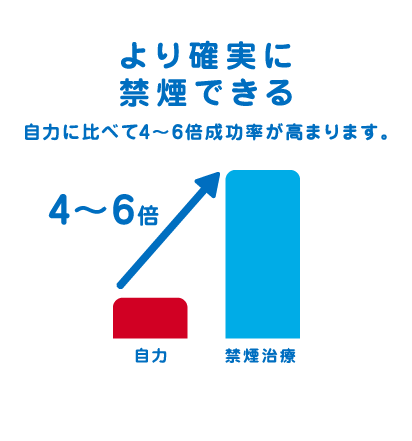

6か月間以上続く禁煙の成功率は自力で禁煙した場合に比べて4~6倍も高く、

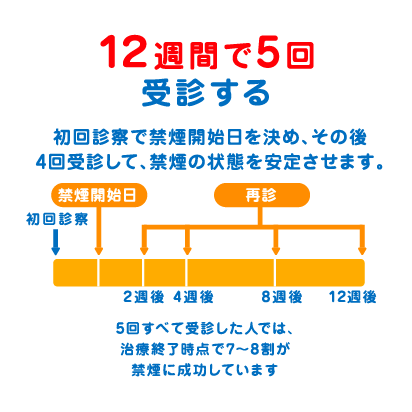

わが国の禁煙外来の成績では治療終了時点で7~8割の人が禁煙に成功しています。

全国の禁煙外来は、日本循環器学会のホームページなどで検索することができます。

禁煙外来を上手に活用して無理なく確実に禁煙

2020年4月からは健康保険による禁煙外来においてオンライン診療が一部認められ、

標準的な禁煙治療プログラムの計5回の受診のうち、初診と最終診察を除く、途中3回分についてはオンライン診療で受けられるようになりました。

さらに、2022年4月からかかりつけ患者であれば、初診からオンライン診療で禁煙治療を受けることができるようになりました。

まだすべての医療機関が対応できていませんが、今後普及すると思われます。

一方、健康保険組合などの保険者が保健事業として実施する禁煙治療については、すべてオンラインで受けられる場合があるので、加入している保険者に確認してみるとよいでしょう。

2020年12月からはスマートフォンを用いた禁煙治療のアプリも健康保険で使えるようになり、以前に比べて禁煙が「楽に」「確実に」そして、たばこ代と比べて「費用もそれほどかからずに」できる時代になりました。

禁煙に成功した人の多くが「もっと早く禁煙すればよかった」と言うものです。

心身ともに健やかさを取り戻し、時間や経済的なゆとりにもつながることでしょう。

軽い気持ちで禁煙を始めてみませんか?

禁煙外来のご紹介(日本呼吸器学会)

全国禁煙外来・禁煙クリニック一覧(日本禁煙学会)

執筆:中村正和氏

(公益社団法人 地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター センター長)

労働衛生コンサルタント、日本公衆衛生学会認定専門家、厚生科学審議会専門委員。専門は予防医学、ヘルスプロモーション、公衆衛生学。研究テーマはたばこ対策とNCD(生活習慣病)対策。厚労科研研究班代表者(2007-21年度)として、たばこ政策研究に従事。

研究成果をもとに禁煙治療の保険適用、たばこ価格政策、健康日本21における喫煙の数値目標の設定、特定健診における禁煙支援の強化等の政策実現に貢献。