快眠と生活習慣

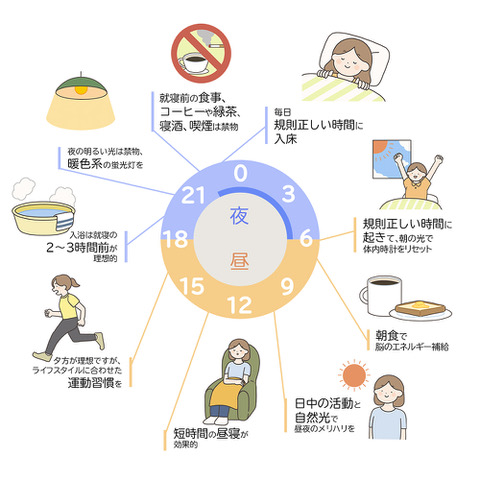

生活習慣は睡眠と深く関連しています。ここでは、快眠に役立つ生活習慣の代表である「運動」、「入浴」、「光浴(日光や人工照明)」を取り上げます。これらの生活習慣は、適度な強さで、定期的に、適切な時刻(タイミング)で行うことが大事です。

運動と快眠 習慣が大事

睡眠の大事な目的は日中に蓄積した疲労回復です。そのため、日中の運動量が眠りの長さや深さに影響します。実際、運動習慣がある人は寝つきがよく、中途覚醒などの不眠症状が少ないのに対して、運動習慣がない人は睡眠休養感(睡眠で休養がとれている感覚)が低いことがわかっています。

運動の種類や、運動の強さ、運動を行う時刻などにより、睡眠改善効果は異なります。定期的に適切な強さの運動を行うことがポイントです。1回の運動より週に数回以上など習慣的に続けることが効果的です。

睡眠を改善するには運動の強さが大事です。例えば、足早のウォーキングやジョギングのような、負担が少なく長続きするような有酸素運動を習慣的に行うことで、寝つきが良くなり、睡眠時間が伸び、深い睡眠も増加します。その結果、睡眠休養感も高まると報告されています。室内運動、ウォーキング、筋力トレーニングなどを、息が弾んで軽く汗をかく程度の強さで行うと効果的です。

一般的に、1日60分以上の運動がよいとされていますが、難しい場合には、最初は軽く、短くてもよいので運動する習慣を身につけて、徐々に強めに、長めにするとよいでしょう。運動が強すぎるとストレスになって、むしろ睡眠を妨げるので注意が必要です。年齢や体調に応じて無理のない程度の軽い運動から始め、徐々に運動強度を高めるとよいでしょう。

運動する時刻(タイミング)も大事です。日中の運動だけではなく、夕方の運動も睡眠改善効果があります。ただし、就寝直前の運動は交感神経の興奮を引き起こすため、就寝の2~4時間前までに行いましょう。

入浴と快眠 入浴の時間がポイント

入浴には体を清潔に保ったり、リラクセーションをもたらしたりといった効能がありますが、適度な湯温による体の加温が睡眠改善に効果的です。例えば40℃の湯船に10〜15分ほど浸かれば、深部体温(体の深部にある脳や臓器などの温度)はすぐに上昇し始め、個人差はありますが入浴してから1時間ほどで0.8〜1.0℃ほど高くなります。この深部体温上昇が寝つきを良くし、深いノンレム睡眠を増加させることがわかっています。また、半身浴(腹部までを湯船につけ、約40℃のお湯で30分ほど汗をかく程度に入浴する)でも効果が認められています。

入浴のタイミングも重要です。就寝1~2時間前に入浴するのがもっとも効果的です(残念ながら朝や昼の入浴では睡眠改善効果がありません)。入浴後にしっかりと汗をかくことも快眠のための大きなポイントです。汗が蒸発するときの気化熱が深部体温のスピーディな低下を促し、脳のクールダウンに役立つからです。

一般的に、風呂上がりに汗をかき、体の火照りが引くのに2時間ほどかかります。それから寝床に向かいましょう。入浴後に火照りが長引く人は風呂の温度を少し下げるか、半身浴を行いましょう。また、布団に入っても放熱は続きます。放熱は主に手足の先(手掌や足底)から行われます。厚手の靴下や電気毛布で手足を温めすぎると放熱が妨げられ、睡眠の質が低下することもあるので注意してください。

光浴と快眠 光で体内時計と整える

快眠は規則正しい睡眠習慣から生まれることを忘れてはいけません。どんなに健康的に運動をしても、バランスの良い食事を心がけても、布団に入る時刻が毎日ばらばらであれば、快眠は得られません。 睡眠は、深部体温やさまざまなホルモンなど質の良い睡眠を支える生体機能と連動しています。これら睡眠と生体機能のタイミングを調整しているのが体内時計です。規則正しい生活こそが体内時計を整える秘訣です。

なぜ、規則正しい生活が体内時計を整えるのでしょうか? そのカギは「光浴(日光や人工照明)」にあります。就寝時刻、起床時刻を規則正しくすると、目(網膜)に入る光のタイミングも規則正しくなります。網膜に達した光は体内時計の時刻を整える効果があるからです。

ヒトの体内時計の周期(1日の長さ)は平均すると24時間より長いため、毎日時刻調整をしなければ徐々に睡眠リズムが遅れてしまいます。朝に浴びた光は体内時計の時刻を早める(朝型にする)作用があります。寝つきが悪い、朝起きづらい人は、起床後から午前中に多くの光を浴びるように心がけましょう。起きたらまずカーテンを開けて自然の光を部屋の中に取り込んでください。

逆に夕方から深夜にかけて浴びた光は体内時計の時刻を遅らせる(夜型にする)作用があり、夜が更けるほどその力は強くなります。夕方以降でも家庭照明やテレビ、スマートフォンやタブレットなどの液晶画面から光が出ています。一つ一つの作用は太陽光ほど強力ではありませんが、身の回りにある人工照明は多数あります。それらを長時間浴びると体内時計を遅らせる作用は無視できないほど大きくなります。特に、白色LEDなどは体内時計に強く作用するブルーライト(青色光)が多く含まれるので要注意です。照明を暗めにしたり、ブルーライトを含まない暖色系のライトを活用したり、画面の輝度を落とすなどの工夫をしましょう。

昼間の光はどうでしょうか。昼と夜のメリハリをつけるのに効果があるようです。昼間に明るい光を浴びることによって、夜に分泌されるメラトニンというホルモンが増えることが知られています。メラトニンは体内時計を調整したり、眠気をもたらす作用のあるホルモンです。

その他の習慣と睡眠

コーヒー・緑茶・チョコレートなどカフェインが含まれる飲食物は覚醒作用があります。カフェインの代謝には個人差があり、敏感な人は、就寝の5~6時間前から控えた方よいでしょう。就寝前の喫煙もニコチンが刺激剤として作用するので好ましくありません。睡眠薬代わりに飲用されることの多いアルコールも決して勧められません。アルコールは一時的には寝付きをよくしますが、深いノンレム睡眠を減らす、中途覚醒を増やすなど、睡眠の質を低下させるからです。

昼寝は午後の眠気を解消し活力を与えてくれます。15分程度の長さで十分です。高齢者では30分程度の昼寝を上手に利用することで、夕方のうたた寝が減少し、夜によく眠れるようになることもあります。

(最終更新日:2025年6月1日)

参考文献

- 厚生労働省.

健康づくりのための睡眠ガイド2023.

(こども版 2 夜ふかし・朝寝坊に対する注意

INFORMATION2 運動、食事等の生活習慣と睡眠について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index.html - 三島和夫: 睡眠科学 -最新の基礎研究から医療・社会への応用まで-. 京都, 化学同人; 2016.

- 三島和夫: 脳とこころのプライマリケア 5 意識と睡眠. 東京, シナジー; 2012.