がんとこころ

がんに罹患すると、多くの方が診断・治療などの臨床経過において、さまざまなストレスを体験することがわかっています。医療技術の進歩により、がんの早期診断が可能となり、外科療法・化学療法・放射線療法の併用による効果的な治療が提供されてきたこと、またそれに伴い治療や療養が長期化したことによるストレスに伴い、がん治療における精神的側面のケアが重視されています。

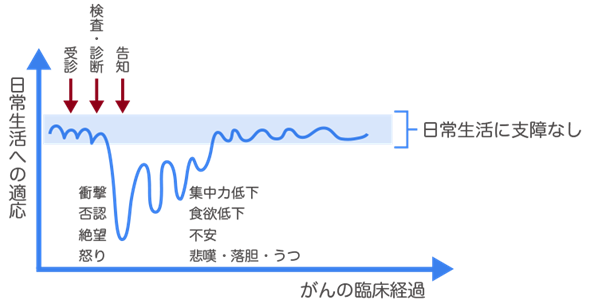

がんの臨床経過に伴う心の変化

がん検診が普及し、医療技術の進歩に伴うがんの早期診断が可能になり、私たちは以前にも増して“がん”を正しく知り、治療を受けることが容易になりました。一方長期にわたりストレスとうまく付き合うことが必要となり、ときにストレスやプレッシャーに押されてしまい、こころが疲弊する方もおられます。

図1: がんの臨床経過にともなう心の変化

がんに罹患すると、どのような心の変化を経験するか、について示したものが【図1】です。がんの診断を告知されたとき、誰もが非常に大きな衝撃を受け、動揺し混乱するといわれています。気持ちが不安定になり、身体的にも食欲不振や不眠などの症状が出る時期が1~2週間続く方が多いと報告されています。多くの方は、その過程を経て今後待ち受ける治療や通院などに備えるといった心構えに変わります。つまりその時期が過ぎると少しずつ日常を取り戻す中で、現実の問題に向き合い、困難を乗り越えようとする力が徐々に湧いてくるようになるとされています。

ただ、特に人生の見通しが不確定になり強い不安や恐怖に襲われる患者さんの中には、落ち込みや不安など、気分の不安定な状態が継続する方もおられます。この場合は早めに主治医や看護師、がん相談支援センターや精神科医・公認心理師などに相談し、こころのケアを受けることが大切です。

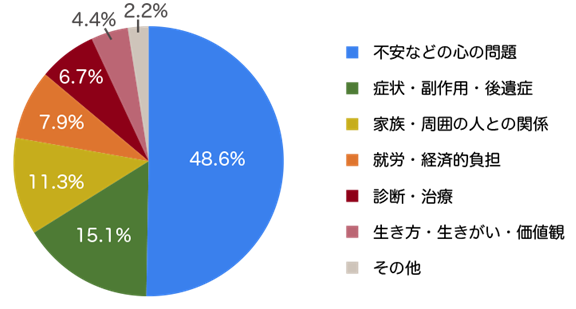

がんを体験した人の悩みや負担

図2: がん患者さんが体験した悩みの実態[3]

2003年に厚生労働省の研究班が、がん患者さんが体験した悩みの実態と、それを和らげるために役立ったことについて問う、大規模なアンケート調査が実施されました【図2】。

その結果によると「再発・転移の不安」「将来に対する漠然とした不安」「治療効果・治療期間に対する不安」「治るのか・完治するのか」「副作用・後遺症が出るかもしれない」という『不安などの心の問題』が回答全体の48.6%を占め、実に多くのがん患者さんがこころの苦しみを抱えているということが明らかになりました。20年以上経過した現在も不安の内訳は大きく変わっていない状況です。2つ変わった点を挙げるならば、治療や医療が日々進歩を見せる中で治療にかかる費用の不安が目立っています[3]。2013年には「就労・経済的負担」がさらに増え、11.3%となっています[4]。

例えば2024年にNPO法人キャンサーネットジャパン[5]が行った「がん患者を対象とした経済毒性についてのアンケート結果」によると、61%の治療経験者はがんになる前から治療費の備えをしていたにもかかわらず、約8割(78%)が、がん治療中に医療費が負担だと感じていたことがわかりました。また、がん治療にかかった医療費が「予想していたよりも多い」と回答した人は69%で、同居人数が多くなるほど負担感が高くなる傾向が見られました。さらには、がん治療中に「経済的負担が原因であきらめた事柄があるか」という質問に対して23%が「ある」と回答し、「治療費が払えないと思い、抗がん剤と放射線治療を断った」という意見もみられます。これらの報告から、経済的な負担に関する不安が患者さんの苦痛につながっているケースが非常に増えていると思われます。

また、どの情報が正しいのかがわからないといった不安もあり、2人に1人が“がんに対する正しい情報にたどり着けない”情報迷子になっているという報告もあります。がん患者さんの悩みは一義的なものではなく、非常に多面的であるため、自分自身が何に悩んでいるのか、困っているのかがつかめていない方もいます。不安は漠然とした対象への感情の反応です。相談する際に不安が整理できていなくても、言葉にしていくうちに徐々に輪郭がわかることもあります。まずは誰かに話を聞いてもらうことは、自分が困っていることを理解するうえでも有用なことです。

がん患者や家族を支える支援リソースについて

がん診療連携拠点病院をはじめとする医療機関では、がんの診断や治療を行うだけでなく、がん相談支援として患者さんやご家族の相談にも応じています。施設によっては他の病院で治療を受けている患者さんへの傾聴支援や助言等を行っている病院もあり、ニーズに合った相談が可能です。

日本対がん協会などのがん患者支援団体では、がん患者さんやそのご家族を支援する活動を行っています。電話相談や情報提供、ピアサポートグループもあります。

がん相談支援センター(全国各地):地域のがん相談支援センターでは、電話や対面での相談ができます。医療や生活の情報提供を行っており、どこに相談すればよいかわからない場合にも役立ちます。

がん情報サービスサポートセンター:国立がん研究センターがん対策研究所の運営する、がんに関する情報や心配ごとをチャットや電話で相談できるサービスです。

腫瘍精神科・精神腫瘍科:がん患者さんに対する心理的サポートを提供する専門職(医師・看護師・公認心理師)がいます。治療に対する不安や精神的なストレスに対処するためのカウンセリングを受けられることがあります。

患者会:がん患者さん同士で支え合うグループやオンラインサポートがあります。実際に治療などを経験したもの同士しかわからない話などを共感できることもあり、仲間とのつながりが得られます。

インターネット上には、がん患者さんのオンラインフォーラムやSNSなど、がん患者さんやご家族が情報を共有し、サポートし合うコミュニティがあります。これらのフォーラムでは、体験談やアドバイスが交換されることがあります。また、コミュニケーションツールとしてのアプリも開発されており、対人以外の支援も徐々に広がっています。

これらのリソースをうまく活用し、支援を受けることができます。どのリソースを選ぶかは、患者さんの状態やニーズに応じて決めるとよいでしょう。

国立がん研究センターのがん情報サービス[6]には、医療者とのコミュニケーションにおいて、患者さんやそのご家族ができることとして、「できるだけ言われたことをメモにとる」「質問することはまったく恥ずかしいことではない」「治療の説明など、重要な決定をしなくてはならないときは、医師に承諾をとって説明内容を録音させてもらう」などのポイントも紹介されています。

がんに関する情報を入手するには

がん患者さんやそのご家族にとって、疾患や治療法をはじめ不安に感じることなどが多くあると思います。担当医師やスタッフにわからないことを聞いたりしながら、適切な情報を得ることが最も重要なことでしょう。しかしインターネットを利用して多くの有益な情報を得ることができる反面、ネット上には玉石混合の情報も多く、どの情報が正しくて有益かがわからないこともあります。国立がん研究センターのがん情報サービスでは、各種がんに関する説明のほか、がんとの付き合い方、診断・治療、予防・検診をテーマとして、充実した最新の情報が掲載されています。それらは治療を進めていく患者さんや、それをサポートするご家族にとって参考になると思います。

おわりに

がんであることがわかったときに、どのように付き合っていけばよいのでしょうか。アメリカでがんの患者さん向けに作成された心のケアのガイドラインがあります(国立がん研究センターがん情報サービス「心のケア」を参照してください)。がんに罹患するということは、ひとの心を大きく揺るがすものであり、ガイドラインにもあるように「いつも前向きな考え方ができないからといって自分を責める必要はなく、どんな適応能力がある人でもなかなかそうはいかないものです」。「自分にとって助けになるものをどんどん利用しながら」よりよい治療を受け、がんに向き合っていくことが大切でしょう。

(最終更新日:2025年7月1日)

参考文献

- 明智龍男.がんとこころのケア.日本放送出版協会,2003.

-

Holland JC. Historical overview. In: Holland JC, Rowland JH,

editors. Handbook of Psychooncology: Psychological Care of the

Patient with Cancer. New York: Oxford University Press,

p3-12,1989.

濃沼信夫訳.歴史的な経緯.In: 河野博臣, 濃沼信夫, 神代尚芳監訳. サイコオンコロジー第1版. 東京, メディアサイエンス社, P3-11, 1993. - 「がんの社会学」に関する合同研究班編.がんと向き合った7,885人の声:がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査報告書 概要版.静岡県立静岡がんセンター,2004.

-

「がんの社会学」に関する研究グループ編.2013年

がんと向き合った4,054人の声:がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査報告書.静岡県立静岡がんセンター,2016.

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000129860.pdf - がん患者を対象とした経済毒性についてのアンケート.NPO法人キャンサーネットジャパン, 2024.

-

国立がん研究センターがん情報サービス

http://ganjoho.jp/public/ - 日本サイコオンコロジー学会/日本がんサポーティブケア学会編.がん患者における気持ちのつらさガイドライン 2024年版.金原出版,2024.