概日リズム睡眠・覚醒障害

概日リズムとは、睡眠や体温、血圧、心拍、多くのホルモン分泌、免疫機能、代謝など、私たちの大部分の生体機能を司る約24時間周期のリズムのことです。しかし、概日リズムを生み出す体内時計の周期があまりにも長かったり、何らかの原因で体内時計の機能が障害されたり、光による時刻調整がうまくできなったりすると、睡眠リズムが大きく乱れてしまいます。このような、睡眠リズムの異常が生じるタイプの睡眠障害が「概日リズム睡眠・覚醒障害」です。

体内時計が睡眠リズムを形作る

私たちは毎日ほぼ同じ時刻に眠り、また目を覚まします。「出勤や登校の時刻があるから」「目覚まし時計のおかげでなんとか起床している」と思われるかもしれませんが、時刻を知る手がかりのまったくない、例えば洞窟のような隔離された環境で生活しても、私たちの睡眠リズムは約24時間周期で規則正しく現れます。睡眠だけではありません。体温、血圧や心拍、多くのホルモン分泌、免疫機能、代謝など大部分の生体機能には約24時間周期のリズムが認められます。このような約1日の周期をもつリズムのことを概日リズム(サーカディアンリズム)と呼んでいます。

概日リズムは体内時計(生物時計)で生み出されます。体内時計は脳の視交叉上核と呼ばれる神経細胞の集団で構成されています。細胞内にある時計遺伝子の働きによって約24時間周期の神経活動が生じ、その指令によって概ね24時間リズムが作り出されています。

体内時計は時刻調節が必要

困ったことに、多くの人の体内時計の周期(その人にとっての一日の長さ)は24時間ジャストではありません。健康な成人の体内時計周期を精密に測定した研究があります。その結果、白人でも日本人でも、平均すると24時間10分前後で、24時間よりも若干長いことが分かりました。そのため、私たちは毎日、体内時計の時刻合わせをする必要があります。なぜなら、時刻合わせをしなければ睡眠リズム(寝起きの時刻)が日々ずれてしまうからです。

体内時計の時刻調節にもっとも大事なのは環境光です。目に光(日中であるという情報)が入ると、網膜―視神経―体内時計(視交叉上核)へと光刺激が伝達されて時刻合わせが行われます。時刻調節には光を浴びるタイミングが重要です。普段、深夜0時頃に眠りに入り、朝7時頃に目を覚ます人を例に取ると、明け方からお昼頃にかけて光を浴びると体内時計の時刻は朝型(早寝早起き型)に、夕方過ぎから深夜にかけて光を浴びると体内時計の時刻は夜型(夜更かし型)に変化します。私たちの体内時計は朝に光を多めに浴びることで遅れがちな体内時計を日々調整しているのです。

概日リズム睡眠・覚醒障害とは

体内時計周期には大きな個人差が認められ、24時間より短い人から、24時間30分以上と非常に長い人までさまざまです。一般的に体内時計周期が長い人は夜型傾向が、周期が短い人は朝型傾向が強いことが明らかになっています。夜型傾向が強い人でも、毎朝目覚まし時計などを使って出勤や登校時刻に間に合うように起床しています。頑張って起床することで朝に光を多く浴びて、体内時計の遅れを取り戻すことができています。

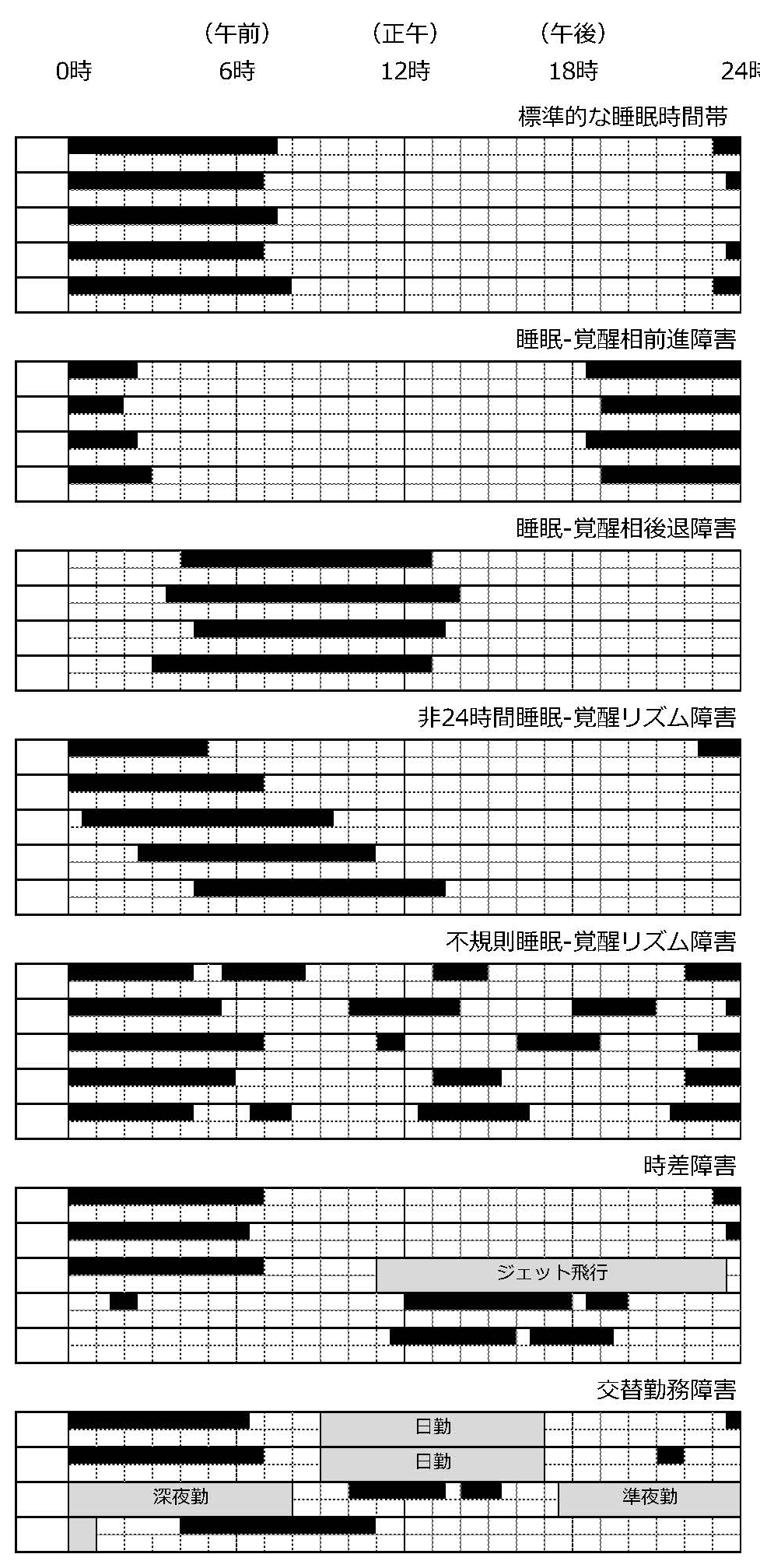

ところが、体内時計周期があまりにも長かったり、何らかの原因で体内時計の機能が障害されたり、光による時刻調整がうまくできなったりすると睡眠リズムが大きく乱れてしまい、社会生活が営めなくなってしまいます。このような睡眠リズムの異常が生じるタイプの睡眠障害を「概日リズム睡眠・覚醒障害」と呼びます。図1には代表的な6種類の概日リズム睡眠・覚醒障害を示しました。睡眠-覚醒相後退障害などのように体内時計の調節異常で生じるタイプの他に、交替勤務障害や時差障害のように人為的に睡眠時間帯をずらすことで生じるタイプもあります。

図1:概日リズム睡眠・覚醒障害の典型的な睡眠パターン(筆者が作成)

極端に遅寝遅起き型(宵っ張り型)になってしまう病気です。典型例では午前3~5時以降でないと寝付けず、午前9~11時以降にならないと起床できません。重症例では明け方以降にようやく寝つき、昼過ぎもしくは夕方まで目覚めないこともあります。そのため、出勤や登校などができなくなったり、うつ状態に陥ることも少なくありません。

極端に早寝早起き型になってしまう病気です。早朝から目が覚め、逆に夕方以降は早い時刻から眠気が強くなります。そのため、必要があっても残業が難しく、アフターファイブの余暇を楽しむこともできなくなります。睡眠-覚醒相前進障害が常染色体顕性(優性)遺伝をする家系があり、その家系の発症患者さんでは時計遺伝子の遺伝子変異が見つかっています。

睡眠リズムが24時間周期の昼夜リズムに合わせる(同調する)ことができず、睡眠時間帯が毎日徐々に遅れてしまう病気です。睡眠時間帯が日中にずれ込む時期には、出勤や登校ができなくなるなど、社会生活上の大きな支障が生じます。

体内時計の障害のために、睡眠が不規則に出現する病気です。夜中に眠っても頻回に覚醒してしまい、通常4時間以下しか眠れません。一方で昼間には強い眠気があり、昼夜を問わず短時間の睡眠を繰り返します。アルツハイマー病などの認知症など脳の障害がある患者さんで認められます。

夜勤業務(交替勤務)が原因となって、眠気や不眠、倦怠感、消化器症状(食思不振や便秘)などのさまざまな症状が出現する病気です。夜勤なしの日勤業務に戻ると症状は改善します。

いわゆる時差ボケです。渡航先で不眠、眠気、疲労感、食欲低下、頭重感、胃腸障害などが出現します。海外での滞在期間が長い場合、帰国後にも同様の症状が生じることがあります。概日リズムは後退よりも前進しにくいため、西行きフライトより東行きフライトで症状が強いことが一般的です。

治療について

体内時計の調節のため、高照度光療法、メラトニン、ビタミンB12などが用いられます。治療には専門的知識が必要なため、睡眠障害の専門医に相談しましょう。日本睡眠学会のホームページには専門医と専門医療施設が掲載されています。[5]

(最終更新日:2025年7月15日)

参考文献

- 厚生労働省.

健康づくりのための睡眠ガイド2023.(INFORMATION 4 睡眠障害について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index.html - Czeisler CA, Duffy JF, Shanahan TL, Brown EN, Mitchell JF, Rimmer DW, Ronda JM, Silva EJ, Allan JS, Emens JS, Dijk DJ, Kronauer RE. Stability, precision, and near-24-hour period of the human circadian pacemaker. Science. 1999;284:2177-2181.

- Kitamura S, Hida A, Enomoto M, Watanabe M, Katayose Y, Nozaki K, Aritake S, Higuchi S, Moriguchi Y, Kamei Y, Mishima K. Intrinsic circadian period of sighted patients with circadian rhythm sleep disorder, free-running type. Biol Psychiatry. 2013;73:63-69.

- 三島和夫.

第17章 睡眠・覚醒障害.尾崎紀夫・三村將(編), 標準精神医学 第8版.

東京:医学書院;2021. - 日本睡眠学会専門医療機関(2024年07月01日時点)

https://jssr.jp/files/list/2024nintei_kikan.pdf