睡眠と生活習慣病との深い関係

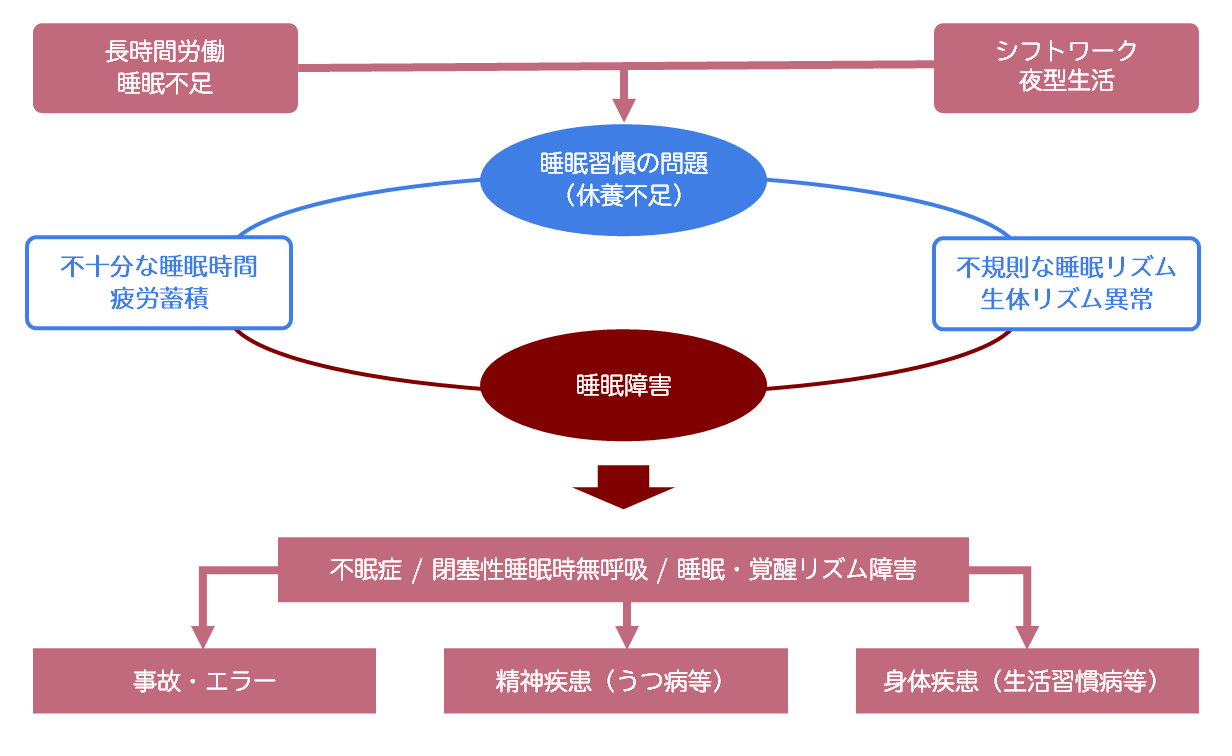

長時間労働や夜型生活による短時間睡眠(睡眠不足)、交替勤務(シフトワーク)による不規則な睡眠リズム、不眠症や閉塞性睡眠時無呼吸などの睡眠障害は生活習慣病の罹患リスクを高め、かつ症状を悪化させることが分かっています。本稿では、睡眠不足や交替勤務などの睡眠習慣の問題、睡眠障害については閉塞性睡眠時無呼吸と不眠症の問題を取り上げ、それぞれ生活習慣病との関係について解説します。

睡眠問題と健康リスク

睡眠習慣と生活習慣病

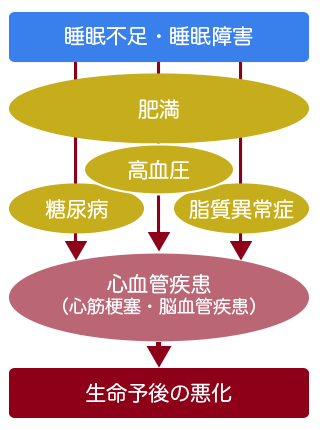

慢性的な睡眠不足は、眠気や意欲低下、記憶力減退など精神機能の低下を引き起こすだけではなく、ホルモン分泌や自律神経機能にも大きな影響を及ぼします。一例を挙げれば、健康な人でも、十分に眠った日に比較して、睡眠不足が数日続いただけで食欲を抑えるホルモンであるレプチンの分泌は減少し、逆に食欲を高めるホルモンであるグレリンの分泌が亢進するため、食欲が増大することが分かっています。また、膵臓から分泌されるインスリンの作用が現れにくくなり(インスリン抵抗性)、同じ食事をしても血糖が高くなることも明らかになっています。さらに、睡眠不足時には本来であれば夜間に低下する血圧が高止まりするなど循環器系の機能も変化します。実際に慢性的な睡眠不足状態にある人は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病になるリスクが高く、さらに狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの深刻な冠動脈疾患に罹りやすいことが明らかになっています。

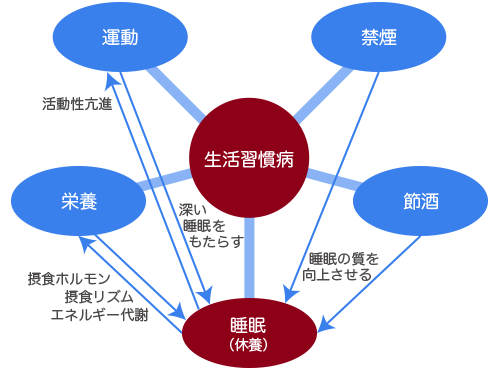

このため、米国心臓協会では、心臓血管系の健康を維持するための生活習慣(チェックリスト)を更新し、従来の7つの指標(食事、運動、血糖、体重、血中脂質、血圧、禁煙)に加えて「適切な睡眠時間」を追加しました。

また、交替勤務も生活習慣病や発がんのリスクを高めることが報告されています。厚生労働省が行っている労働安全衛生特別調査をもとにした国内の深夜業(6カ月間平均して一月当たり4回以上10時から午前5時の間に行われる業務)に従事している勤務者と交替制勤務者は一貫して増加し、2012年調査における推定従事者数はそれぞれ1,200万人および638万人に達し、その後もさらに増加しています。交替勤務に入ることによって、体温、ホルモン、代謝、免疫などさまざまな生体機能のリズムと生活時間との間にタイミングのずれが生じやすくなります(内的脱同調と呼ばれます)。このことが生体機能の低下を招きます。また、体内時計にとって不適切な時間帯に食事を取ることでも生活習慣病の原因のひとつになると考えられています。夜間には体内時計を調節する時計遺伝子の一つであるbmal1遺伝子から生成される蛋白質(BMAL1)が活性化しますが、このBMAL1は脂肪を蓄積し分解を抑える作用を持っています。すなわち「夜食べると太る」という我々の経験は科学的にも正しかったわけです。夜型生活で深夜についつい食事や間食をしている方にとっては耳の痛い話ではないでしょうか。

このような理由から、交代勤務に従事している人は、不眠や眠気のほか、胃腸障害、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病、発がん、そして死亡のリスクが高いことが知られています。近年特に注目されているのは交代勤務による発がんリスクです。国際がん研究機関(IARC、WHO関連機関)は「概日リズム障害を伴う交代勤務、night shift work」を人に対しておそらく発がん性がある(Group 2A)と認定しています。

睡眠障害と生活習慣病

睡眠障害もまた生活習慣病の発症に関わっています。以前から生活習慣病患者さんでは閉塞性睡眠時無呼吸や不眠症の方が多いことが知られていました。その後の多くの研究によって、睡眠障害が生活習慣病の罹患リスクを高め症状を悪化させることや、その発症メカニズムが明らかになりつつあります。

例えば睡眠時無呼吸の患者さんでは、夜間の頻回の呼吸停止によって「低酸素血症と交感神経の緊張(血管収縮)」「酸化ストレスや炎症」「代謝異常(レプチン抵抗性・インスリン抵抗性)」などの生活習慣病の準備状態が進み、その結果として5~10年後には高血圧・心不全・虚血性心疾患・脳血管障害などに罹りやすくなります。

また、慢性不眠症の患者さんも「交感神経の緊張」「糖質コルチコイド(血糖を上昇させる)の過剰分泌」「睡眠時間の短縮」「うつ状態による活動性の低下」など多くの生活習慣病リスクを抱えています。入眠困難や中途覚醒・早朝覚醒など不眠症状のある人では良眠している人に比較して糖尿病になるリスクが1.5~2倍になることが知られています。

睡眠に関する問題は生活習慣との関係が深い

21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)では「栄養・食生活の管理」「身体活動・運動」「禁煙・節酒」などと並んで「十分な睡眠の確保」に取り組んできました。不規則な食事・運動不足・ニコチン・アルコール過飲によって睡眠状態は悪化しますので、これら生活習慣を改善することは良質な睡眠を保つことにもつながります。睡眠に関連する症状は生活習慣などによって起こる場合と、睡眠障害によって起こる場合とがあります。こうした生活習慣を改善しても、睡眠に関する症状が改善しない場合には、睡眠障害によって生じている可能性があります。

日々の生活の中で睡眠時間はともすれば犠牲になりがちです。ただし今回ご紹介したように長期にわたり睡眠不足を続けたり、睡眠障害を放置したりするとは私たちの健康を大きく害します。睡眠問題は静かに、しかし着実に、心身の健康を蝕みます。睡眠習慣の問題や睡眠障害を放置せず、ご自分の睡眠状態に疑問を感じたら、かかりつけ医もしくは睡眠専門医に相談をしてみましょう。

(最終更新日:2025年6月1日)

参考文献

-

厚生労働省.

健康づくりのための睡眠ガイド2023.(RECOMMENDATION 1 成人版)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index.html - Life's Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association's Construct of Cardiovascular Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation 146(5):e18-e43.

- St-Onge MP, Grandner MA, Brown D, Conroy MB, Jean-Louis G, Coons M, Bhatt DL. Sleep Duration and Quality: Impact on Lifestyle Behaviors and Cardiometabolic Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2016;134:e367-e386.

- 久保達彦. 24時間社会の課題 交替制勤務の健康影響. 実験医学. 2019;37:358-360.

- Straif K, Baan R, Grosse Y, Secretan B, El Ghissassi F, Bouvard V, Altieri A, Benbrahim-Tallaa L, Cogliano V: Carcinogenicity of shift-work, painting, and fire-fighting, Lancet Oncol 2007 Dec;8(12):1065-6.

- World Health Organization. International Agency for Research on Cancer: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 98. Painting FaS, Lyon, France, 2010.

-

国際がん研究機関(IARC)による2019年7月5日付の発がん性評価結果

https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/