女性の睡眠障害

女性ホルモンは日中の眠気や睡眠に影響を及ぼすため、「月経(生理)」「妊娠・出産」「閉経(更年期)」などの女性ホルモンが大きく変動するライフイベントでさまざまな睡眠問題が生じることがあります。例えば、生理前の強い眠気、妊娠中の眠気や不眠、更年期の不眠などがあります。女性のライフステージに沿って解説します。

生理前は、やたらとねむい

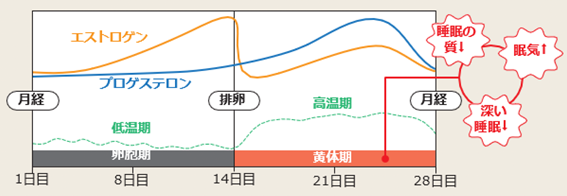

生理前になるとイライラや気分の悪さ、頭痛や関節痛、乳房の痛みや張りなど心身の不調を経験する女性は少なくありません。睡眠の変化、とりわけ「生理前にやたらと眠くなる」という悩みも多いようです。これは月経周期に伴い、女性ホルモンが大きく変動する影響です。図1に月経周期と女性ホルモンそれぞれの血中濃度の関係を示しました。

月経から卵胞期にかけて女性ホルモンであるエストロゲンが徐々に増加します。月経開始から2週間ほどで黄体形成ホルモンが急増して排卵が誘発されると黄体期となります。黄体期にはプロゲステロンが増加します。プロゲステロンの影響で眠気が強くなります。また黄体期には基礎体温が高くなり、深部体温(脳や臓器の温度)の一日のリズムのメリハリがなくなります。このような女性ホルモンや深部体温の変化により、月経前(黄体期の後半)に、睡眠が浅くなったり日中の眠気が強くなると考えられています。また、経血漏れが気になって眠りが浅い、寝返りを打てないなどの心配事も、睡眠不足と眠気に拍車をかけます。

数ヵ月間、月経と睡眠や眠気との関係を睡眠日誌(カレンダーでも構いません)などに記入すると、睡眠変化が起こりやすい時期を把握しやすくなります。月経前には日中に光を浴び、夜昼のメリハリをつけ、好きなことをして気分転換に努めましょう。睡眠環境、生活習慣を整え、嗜好品のとり方を見直すことも役立ちます。体調にあわせて、仕事や休暇のスケジュールを考えることが重要です。月経前後の体調不良が続く場合には月経前症候群の可能性があるので、産婦人科の受診をお勧めします。

図1:月経周期に関わる女性ホルモン変動と睡眠(文献1から引用)

妊娠中も眠たくてぼーっとする

[PIXTA]

妊娠中には眠気をもたらすプロゲステロンの分泌量が増えるほか、徐波睡眠(深いノンレム睡眠)が減り、中途覚醒が増えるなど睡眠の質が低下するため、⽇中の眠気や疲労感が強まります。

妊娠期間の最初の1/3(第1三半期)には、プロゲステロンの影響に加えて、夜間頻尿、吐き気、腰痛、乳房の圧痛やヒリヒリ感などによって睡眠の質が低下するために⽇中の眠気が強まります。

妊娠期間の中間の1/3(第2三半期)には、⼥性ホルモンの変化に体が慣れて、睡眠も安定しますが、後期になると体重増加に伴ういびき(時に閉塞性睡眠時無呼吸)、胸焼け、不規則な⼦宮収縮などにより睡眠の質は再び低下しがちです。

妊娠期間の後半の1/3(第3三半期)には、頻尿、不規則な⼦宮収縮、下肢こむらがえり(ふくらはぎの筋肉のけいれん)、背部痛、関節痛などにより安眠できない妊産婦さんが増えます。さらに分娩や育児への不安や悩みなども加わって、不眠やうつ気分が強まることも少なくありません。また、閉塞性睡眠時無呼吸やレストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群、足の不快感による不眠)などが合併しやすくなります。

妊娠中は、体調に合わせて無理をしないように生活しましょう。眠気が強い場合には、昼食後に20〜30分程度の昼寝をするとよいでしょう。運動を取り入れたメリハリのある生活を心がければ、よりよい睡眠の助けとなるでしょう。妊娠中の女性でも、医師に相談しながら身体に負担の少ない軽いウォーキングやマタニティスイミング、ヨガなどを1日20~60分程度、週に1~3回を目安に行うことで、主観的な睡眠の質が改善されることが報告されています。中等度以上の閉塞性睡眠時無呼吸が見つかったら、妊娠高血圧や胎児の発育障害が心配されますので、在宅で持続的陽圧呼吸療法による治療を行うことが推奨されています。妊娠中のレストレスレッグス症候群の主な原因は鉄不足です。鉄分が多く含まれる食事(レバー、赤身の魚や肉類など)を心がけたり、マッサージから始めるとよいでしょう。症状が強いときは産婦人科の先生に相談してください。

出産後は育児のためにまとまって眠れない

[PIXTA]

産後は生涯の中で最も急激な内分泌環境の変化が起こるだけでなく、育児中心の生活という大きな生活習慣の変化にさらされます。生まれたばかりの赤ちゃんは、数時間おきに寝たり起きたりを繰り返します。授乳と夜泣きへの対応で、養育者の睡眠が細切れになり、日中の眠気も強くなります。眠気で辛いときには、こどもと一緒に短時間の昼寝をしましょう。また、一人で頑張らずに周囲のサポートを得るようにしましょう。

出産後の女性の10~20%が産後うつを経験すると報告されています。育児による睡眠不足や不眠症状が強い場合には産後うつのリスクが高くなります。もし不眠や気分の落ち込みが長引く場合には、早めに精神科や産婦人科に相談してください。

更年期は眠りが浅くなる

閉経(日本人の平均閉経年齢:50歳頃)の前後5年の約10年間は更年期と呼ばれます。更年期では不眠症や閉塞性睡眠時無呼吸にかかりやすくなります。加齢により睡眠が浅く短くなることに加えて、のぼせ・発汗・動悸(ホットフラッシュ)などがきっかけとなり、深く眠れないことが多いようです。これをきっかけに睡眠へのこだわりが強くなったり、不眠恐怖が生じて慢性化してしまうこともあります。更年期には女性ホルモンが減少するだけでなく、こどもの独立や身体の衰えなど多くのストレスに直面し、更年期症状が悪化することがあります。ホルモン補充療法などの更年期症状の治療が不眠症状の軽減に役立つことがあります。

(最終更新日:2025年6月16日)

参考文献

- 厚生労働省.

健康づくりのための睡眠ガイド2023.(INFORMATION 5 女性の健康と良質な睡眠について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index.html - 日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会(編集・監修).

産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編 2020.

日本産科婦人科学会事務局, 2020. - 日本精神神経学会・日本産科婦人科学会(編).

精神疾患を合併した、或いは合併の可能性のある妊産婦の診療ガイド:各論編 第1.1版. 「10 睡眠―覚醒障害」. 2022.